Project/ 活動記録

NEW TRADITIONALが取り組んできた調査・会議、制作、イベント開催などのドキュメント。

2023年度

Discussion

2023.08.02 (wed)

ニュートラの学校 <実践編> in 愛知

実行委員会

ニュートラの学校を<実践編>として、地域や伝統的なものづくりにおける今のニーズに即した内容にすることを目指し開催した。本プログラムの対象は誰か、目的は何か。“実践”の最終発表の場は...

ニュートラの学校を<実践編>として、地域や伝統的なものづくりにおける今のニーズに即した内容にすることを目指し開催した。本プログラムの対象は誰か、目的は何か。“実践”の最終発表の場はどうあったらいいか。分野を横断し経験を重ねる委員ならではの意見が集まった。また、議論は地域にあるミュージアムとの連携、ものをつくる喜びと福祉施設に流れる時間感覚、生産活動のつながりなどにもおよび、ニュートラ全体で大事にしたい視点をあらためて整理する時間となった。

会場:さふらん生活園(愛知県)

実行委員:浅野翔(デザインリサーチャー)、井上愛(NPO法人motif理事長)、岩城鮎美(多治見市美濃焼ミュージアム学芸員)、佐藤一信(愛知県陶磁美術館館長)、高橋孝治(デザイナー)、水上明彦(さふらん生活園施設長)

Research

2023.07.17 (mon)~2024.03.03 (sun)

ラーニングプログラム・アウトリーチプログラム

美術館や博物館をはじめとするミュージアムでは、障害のある人が抱える、社会的バリアへの要望に対応する「合理的配慮」の実践が年々増えている。しかし一方で、伝統工芸・伝統産業などに関わ...

美術館や博物館をはじめとするミュージアムでは、障害のある人が抱える、社会的バリアへの要望に対応する「合理的配慮」の実践が年々増えている。しかし一方で、伝統工芸・伝統産業などに関わる比較的規模の小さいミュージアムでは、人員や予算などの面から、そうした活動の充実が容易ではない状況も。また、ミュージアムという場所へ自ら赴くことが困難な人や、訪問の機会を得にくい人もいる。そこで、地域にあるミュージアム、職人らと連携し、障害のある人、また高齢者や子ども、外国人など、さまざまな背景をもつ人たちとともに、ものづくりの楽しさや歴史文化に触れるラーニングプログラムとアウトリーチプログラムを開発・実施した。目標は、ミュージアムが多様な人にひらかれ、地域文化の発信や交流の拠点となること。実施後にもアンケートや聞き取りを行い、広報やプログラムの環境づくり、配慮が必要な参加者への対応などがどうあったらよいかを検証した。

「CLAY WORKS 原土から砕いて染める:美濃地方の土をあじわい 、オリジナルの陶土バッグをつくろう!」

会場:多治見市美濃焼ミュージアム 研修室(岐阜県)

ファシリテーター:高橋孝治(デザイナー)

「手つむぎコットンワークショップ 綿繰り機と糸車を使って河内木綿をつむごう!」

会場:大東市立 歴史とスポーツふれあいセンター(大阪府)

ファシリテーター:森井綾乃(大東市立歴史民俗資料館学芸員)

ニュートラトーク 「世界と日本 玩具の魅力」

会場:Good Job!センター香芝(奈良県)

講師:尾崎織女(日本玩具博物館学芸員)

「TSURUMIこどもホスピス×京こま作りワークショップ」

会場:TSURUMIこどもホスピス(大阪府)

講師:中村佳之(「京こま匠 雀休」こま職人)、山崎伸吾(京都伝統産業ミュージアム)

2023.07.17 (mon)

ラーニングプログラム(多治見市美濃焼ミュージアム)

事前リサーチとして、東美濃に拠点を構えるカネ利陶料有限会社会長の岩島利幸さんによる案内のもと、鉱山を見学。かつては湖の底だったという1000万年前から500万年前の地層の土に直に触れる機...

事前リサーチとして、東美濃に拠点を構えるカネ利陶料有限会社会長の岩島利幸さんによる案内のもと、鉱山を見学。かつては湖の底だったという1000万年前から500万年前の地層の土に直に触れる機会を得た。また、多治見市で水月窯を営む水野繁樹さんを訪ね、敷地内にある土から焼き物をつくる過程も教わった。こうした体験を踏まえて企画したプログラムは、現地の土を使った土染めワークショップ。最初にデザイナーの高橋孝治さんが、美濃地域の土の成り立ちを特製の巨大絵本で説明。土について知り、土に触れながら学びを深められるような構成とした。参加者は、8種類の原土(提供:カネ利陶料有限会社、水月窯)のなかからお気に入りの土をひとつ選び、細かく砕いて水を加え、顔料にして布に揉み込んでいった。学芸員からは、「この土地だからできること、地域の特性を生かすこと、参加者に何を体験してほしいかを考えることが、今後のよりよい活動につながっていく」といった声があった。

photo: Hidenao Kawai

2024.03.03 (sun)

ラーニングプログラム(大東市歴史民俗資料館)

大東市歴史民俗資料館には、養成講座で基礎知識を身につけた市民が、専門スタッフとして館の運営をサポートする市民学芸員制度がある。その取り組みのひとつが、江戸時代から続く地域産品「河...

大東市歴史民俗資料館には、養成講座で基礎知識を身につけた市民が、専門スタッフとして館の運営をサポートする市民学芸員制度がある。その取り組みのひとつが、江戸時代から続く地域産品「河内木綿」に用いられる綿花の栽培。同館では、地域文化に触れる機会をひらくため、市民学芸員が育てたこの綿花と収蔵品の民具を活用し、小学校へ糸紡ぎの出前授業なども行っているという。そうした活動についてお話を聞くなかで、今回のプログラムでは、さらに対象者を広げた糸紡ぎワークショップを行いたいと考えた。ファシリテーターは、ご自身もかつて市民学芸員だったという同館学芸員の森井綾乃さん。視覚障害のある人や子どもなどさまざまな参加者が集い、河内木綿の歴史についてレクチャーを受け、グループごとに実際に綿繰り機で綿花を種と繊維に分けたり、綿弓で繊維をほぐしたり、糸車で糸を紡いだり、といった体験に臨んだ。実施後のアンケートには、「日常生活では得難い貴重な体験ができた」「参加者同士が交流する時間があるとよりよかった」という声のほか、同館関係者から「障害のある人の受け入れは、まず一緒にやってみることが第一歩。失敗は次に生かす気持ちで挑めたらいい」と意見があった。道具を交代で用いる企画における待ち時間の配慮、グループの組み方など、構成面については工夫の余地を感じるプログラムとなった。

photo: Natsumi Kinugasa

2024.03.11 (mon)

アウトリーチプログラム(Good Job!センター香芝)

日本玩具博物館学芸員の尾崎織女さんを迎え、「世界と日本玩具の魅力」と題したトークを開催した。参加したのは、障害のある人や郷土玩具を扱うギャラリーの関係者ら。「おもちゃ」という名称...

日本玩具博物館学芸員の尾崎織女さんを迎え、「世界と日本玩具の魅力」と題したトークを開催した。参加したのは、障害のある人や郷土玩具を扱うギャラリーの関係者ら。「おもちゃ」という名称の由来や、子どもの成長を願い疫病を祓うものとしてつくられてきた郷土玩具の文化的な背景。また、世界の玩具の歴史や、日本と海外のおもちゃの比較、身近な材料でつくることのできる郷土玩具の紹介まで話題は多岐に及び、みな熱心に聞き入っていた。最後には、鳥をモチーフにした笛のおもちゃで合奏も。学びはもとより、ともに遊びを楽しむ時間となり、おもちゃ・玩具が障害の有無や年齢を越えて親しめる、生活に馴染むものであることを再認識した。

2024.03.17 (sun)

アウトリーチプログラム(TSURUMIこどもホスピス)

TSURUMIこどもホスピスで開催されている、重度の障害や疾患のある子どもたちが普段できないことを体験するイベントにあわせて実施した。ホスピスからの「内容はシンプルに、子どもと対等に向き...

TSURUMIこどもホスピスで開催されている、重度の障害や疾患のある子どもたちが普段できないことを体験するイベントにあわせて実施した。ホスピスからの「内容はシンプルに、子どもと対等に向き合えるような環境に」という希望を受け、プログラムは、遊びやすくつくりやすい京こまづくりと、五感で楽しめる工芸品・おりんの体験に決定。講師には、「京こま匠 雀休」の職人である中村佳之さんと、京都伝統産業ミュージアムの山崎伸吾さんを招いた。京こまは、色ひもや糸を竹軸に巻き重ねてつくる工芸品。中村さんが京こまの由来やつくり方を教えると、子どもたちは好きな色の紙を丸めて円盤状にする過程を楽しんだ。また、会場となる部屋の一角には、いろいろな音階のおりんも設置。体を動かすことが難しい子どもたちも、一緒に京こまの材料の色選びをしたり、おりんの音色を味わったりして参加した。さらに、会場まで移動できない子どもたちには、ホスピス内での出張ワークショップも開催。構造が複雑でなく、身近かつ安全な素材で構成され、つくったその場で一緒に遊べるコミュニケーションツールになる京こまの特性と、今回のプログラムとの相性の良さを感じた。

Create

2024.01.16 (tue)〜01.31 (wed)

福祉の玩具 <Fukushi toys> 「杉のコッパン人形」の制作︎

玩具と工芸の間を発掘・探究・創作するユニット、玩具工芸舎と Good Job!センターが協働し、世界文化遺産である春日大社境内の杉の端材にハンコの風合いをあわせた人形を制作。大正時代に長野...

玩具と工芸の間を発掘・探究・創作するユニット、玩具工芸舎と Good Job!センターが協働し、世界文化遺産である春日大社境内の杉の端材にハンコの風合いをあわせた人形を制作。大正時代に長野県旧神川村(現上田市)ではじまった「農民美術運動」に根ざす木彫りの“こっぱ人形”をもとに、木端(こっぱ)+ハンコで「コッパン人形」と名づけた。世界各国の民芸玩具のエッセンスを取り込んだ、ボーダレスな意匠と匿名性。人形の顔はハンコの組み合わせで豊かに表現され、愛嬌あるものに仕上がった。シンプルな制作工程によって、障害のある人も含めさまざまな特性のある人が、ものをつくる喜び、手仕事の喜びに触れられるものになっている。

アートディレクション・制作協力:玩具工芸舎

制作・販売:Good Job!センター香芝

展示販売会

会場:誠光社

Event

2023.09.16 (sat)~2024.04.22 (mon)

海外との交流

近年、ニュートラ製品の展示・販売依頼が世界各地の団体から寄せられ、ECサイトでも海外に住む方の購入が増えてきた。そこで、より広く理念の共有を図るべく、イタリア、台湾、オーストラリア...

近年、ニュートラ製品の展示・販売依頼が世界各地の団体から寄せられ、ECサイトでも海外に住む方の購入が増えてきた。そこで、より広く理念の共有を図るべく、イタリア、台湾、オーストラリアでワークショップや体験プログラム、トークを実施。日本の伝統のものづくりと福祉との協働から、新しい生活文化を提案するニュートラの活動に対する、国外からの注目の高まりを感じることができた。

第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 日本館展示

会場:カステッロ公園内 日本館(イタリア)

TAKE CARE ! 台港日好狗GO創作展

会場:春室 Glass Studio + The POOL(台湾)

“A Rising in the East” Exhibition

会場:DADAA(オーストラリア)

2023.09.16 (sat)~2023.11.26 (sun)

海外との交流(ベネチア/イタリア)

第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本館展示に参加した。テーマは「愛される建築を目指して-建築を生き物として捉える」。メインキュレーターをGood Job!センター(以下、GJ!セン...

第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本館展示に参加した。テーマは「愛される建築を目指して-建築を生き物として捉える」。メインキュレーターをGood Job!センター(以下、GJ!センター)の建築を手がけた大西麻貴さんが務め、建築を営みや記憶とともに育まれる「生きた場」として来場者へひらくべく、ニュートラも多様な人との協働によるものづくり、豊かな場づくりを現地に渡航し実践した。会場では、GJ!センターで手がけたさまざまな張り子のほか、ニュートラによる「春日大社境内の杉から生まれた燭台」「たたいて みがいて つくる木の仕事」の製品を紹介。また、「たたいて みがいて つくる木の仕事」に関わったGJ!センターのメンバーが、丸太を石で叩いたり、木の表面をブラシ状の道具でこする木工の加工技法「うづくり」を行ったりと、製作のデモンストレーションも実施した。日本の伝統的な道具や、シンプルな動作によるものづくりに来場者は興味津々。張り子の着彩ワークショップも行い、会場内は集まった現地の子どもたちで華やいだ。

2023.12.1 (fri)~2024.1.07 (sun)

海外との交流(新竹/台湾)

台湾北部にある新竹。台北から電車で1時間ほどの、ガラス工芸が盛んな地域だ。この都市で、表現を通しさまざまな社会課題に取り組む台湾のデザインスタジオ・sandwishes studioが、「TAKE CARE...

台湾北部にある新竹。台北から電車で1時間ほどの、ガラス工芸が盛んな地域だ。この都市で、表現を通しさまざまな社会課題に取り組む台湾のデザインスタジオ・sandwishes studioが、「TAKE CARE ! 台港日好狗GO創作展」を開催。以前、同スタジオにニュートラの製品を販売・展示いただいた縁もあり、医療・福祉サービスを提供する台湾の樂山教養院と、障害のある人との表現活動に取り組む香港の福祉施設i-dArtのメンバーが、日本から送った真っ白な「グッドドッグはりこ」に絵付けをするという制作交流が叶った。グッドドッグはりこの原型は、Good Job!センターにあるカフェの名物・ホットドッグを模した犬がモチーフだが、会場を訪れると、色とりどりのユニークな張り子がずらり。モールやポンポンで飾られていたり、小道具が添えられていたり、元の形を生かしながらも、一つひとつまったく異なる魅力的な姿に生まれ変わっていた。作品とともに設置されたQRコードを読み取ると、作家情報や画材、制作プロセスなどが詳細に解説され、ものづくりのストーリーも浮かび上がる。公園内に位置する会場には、親子連れをはじめさまざまな世代が来場した。

2024.2.10 (sut)~2024.4.22 (mon)

海外との交流(フリーマントル/オーストラリア)

西オーストラリア最大のアートイベント「パースフェスティバル」の フリンジ企画として、フリーマントルで企画された「“A Rising in the East” Exhibition」に出展した。会場は、地元の障害の...

西オーストラリア最大のアートイベント「パースフェスティバル」の フリンジ企画として、フリーマントルで企画された「“A Rising in the East” Exhibition」に出展した。会場は、地元の障害のある人たちのアートセンター・DADAAにあるギャラリー。本展への参加のきっかけは、同センターのディレクターが、障害のある人とともに、地域の素材や風土を生かしたものづくりを行うニュートラに関心を寄せてくださったことがきっかけだ。展示では、ニュートラの製品はもちろん、日本における障害のある人の創造性を紹介するべく、滋賀県のやまなみ工房とたんぽぽの家アートセンターHANAのアート作品、仕事づくりの事例をあわせて展示し、表現の広がりを示した。会期中には、ニュートラスタッフらがDADAAのメンバーと張り子のワークショップを実施し、ニュートラの活動についてのレクチャーも。また、オーストラリア、同国の少数民族の伝統文化について学ぶ機会があり、ものづくりを通した異文化交流も図ることができた。特に来場者から関心を集めたのは、Good Job!センターで制作した多様な張り子。会場での販売に準備した張り子は、展覧会初日で在庫の8割以上が来場者に購入された。

2023.9.23 (Sat)~10.22 (Sun)

企画展への出展

岩手県盛岡市に本社を置くクリエイティブ・カンパニー、株式会社ヘラルボニーの企画展に参加。これまでにニュートラの活動のなかで生まれた張り子、緞通、陶タイル、和紙、木工製品などを発表...

岩手県盛岡市に本社を置くクリエイティブ・カンパニー、株式会社ヘラルボニーの企画展に参加。これまでにニュートラの活動のなかで生まれた張り子、緞通、陶タイル、和紙、木工製品などを発表した。会場では、岩手の「煤孫(すすまご)こけし」と、ヘラルボニーが契約する作家のアートを掛け合わせた作品の展示・販売もあり、障害のある人の自由な発想や感性と、工芸品とのコラボレーションによる新しい魅力を発見できた。また、会期中には 「福祉×伝統工芸の可能性」をテーマに、Instagramのライブ配信によるギャラリートークを開催。会場にも福祉施設職員や美術館関係者などが訪れ、福祉の現場でものをつくることの意義などについて、活発な意見が交わされた。本展は、良質な工芸と出会う場を新たに創出する盛岡市のイベント「北のクラフトフェア」の時期にあわせて開催され、工芸に関心のある人の来場も多くあった。

HERALBONY GALLERY 第17回企画展「福祉×伝統のものづくりの可能性 『NEW TRADITIONAL 楽しい実験と実践』」

会場: HERALBONY GALLERY

主催:株式会社ヘラルボニー

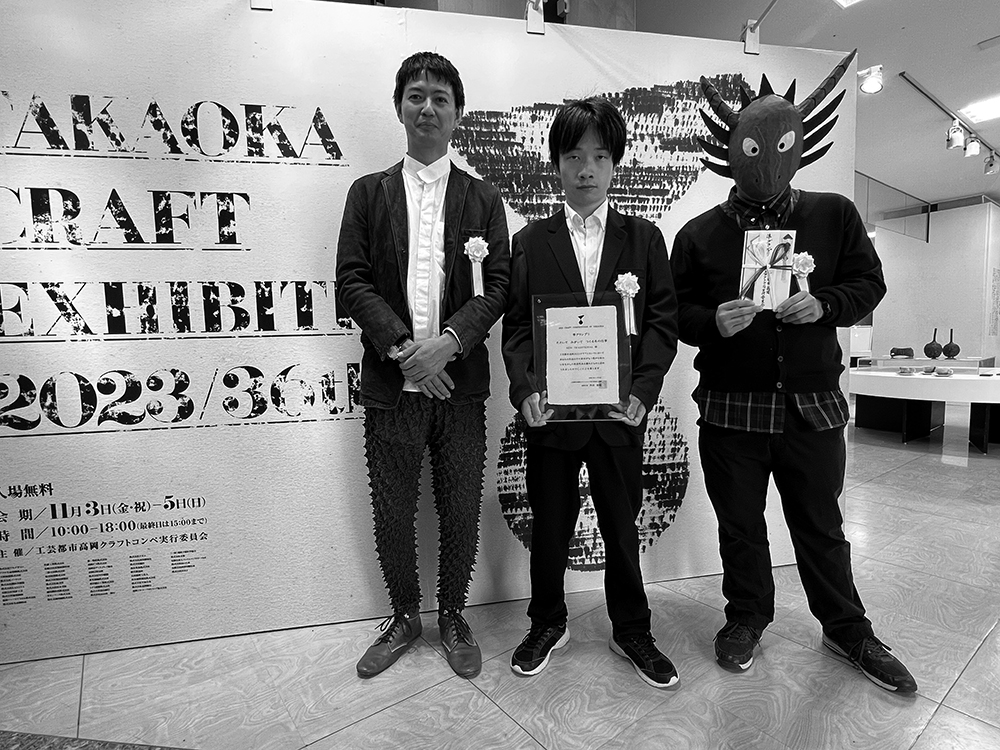

2023.11.03 (fri)~11.05 (sun)

コンペティションへの応募・参加

伝統工芸産地発の全国公募展として、1986年より産地プロモーションと地場産業の活性化を目的に生まれたクラフトコンペに、「たたいて みがいて つくる木の仕事」の作品を応募した。陶磁器や...

伝統工芸産地発の全国公募展として、1986年より産地プロモーションと地場産業の活性化を目的に生まれたクラフトコンペに、「たたいて みがいて つくる木の仕事」の作品を応募した。陶磁器やガラス、テキスタイルをはじめ600点を超える多彩な工芸品が出品されたなか、同シリーズからプレート作品が準グランプリを受賞。“叩く”という行為に着目し、それが魅力となるような素材選びや手法、造形などを考え抜いた視点が注目され、「従来の工芸のあり方を飛び越えた新たなものづくり」と高い評価を得た。現地で開催された授賞式には、プロジェクトに関わるスタッフのほか、制作に携わったGood Job!センターのメンバーも出席した。

工芸都市高岡2023クラフトコンペティション

会場:御旅屋セリオ(富山県)

School

2023.11.11 (thu), 11.30 (thu)

ニュートラの学校<入門編> in 佐賀、新潟

福祉の現場と伝統のものづくりに関わる人たちが出会い、学び合うことを目指すニュートラの学校<入門編>。やきものをはじめ、現在も多くの伝統工芸が引き継がれる佐賀と、福祉とデザインをつ...

福祉の現場と伝統のものづくりに関わる人たちが出会い、学び合うことを目指すニュートラの学校<入門編>。やきものをはじめ、現在も多くの伝統工芸が引き継がれる佐賀と、福祉とデザインをつなぎ、商品開発や販売を積極的に行う拠点のある新潟の2ヵ所で開催した。各プログラムには、福祉作業所や、障害のある人との連携に取り組むデザイナーを講師として招聘。ものづくりの根底にある考えや大切にしていること、環境づくり、ブランドとしての価値づくりなどについて意見を交わした。なかでも新潟では、地域の特性や素材を生かした商品づくりの事例や、商品の魅力を伝えるためのデザイン的なアプローチ、継続して制作できる仕組みづくりなどが話題に。また、講師の実践から、障害のある人の給与の拡充だけでなく、ものづくりを通して生まれるつながりの大切さについても議論した。各回とも会場で講師が携わった商品の展示・販売を行い、実際に手に取りながら交流する機会をつくることができた。

「ニュートラの学校<入門編> in 佐賀」

会場:SAGA CHIKA/佐賀県庁地下ラウンジ(佐賀県)

講師:前川雄一・前川亜希子(HUMORABO:ユーモラボ)、田中淳・伊藤友紀(tuii Co.,Ltd. )、北島敬明(PERHAPS_design)、原田祐馬(UMA/design farm)

協力:佐賀県、さがデザイン、九州障害者アートサポートセンター

「ニュートラの学校<入門編> in 新潟」

会場:新潟市美術館(新潟県)

講師:高野賢二(クラフト工房La Mano)、迫一成(hickory03travelers)、安部 剛(Good Job!センター香芝)

2023.11.18 (sat)~2024.1.14 (sun)

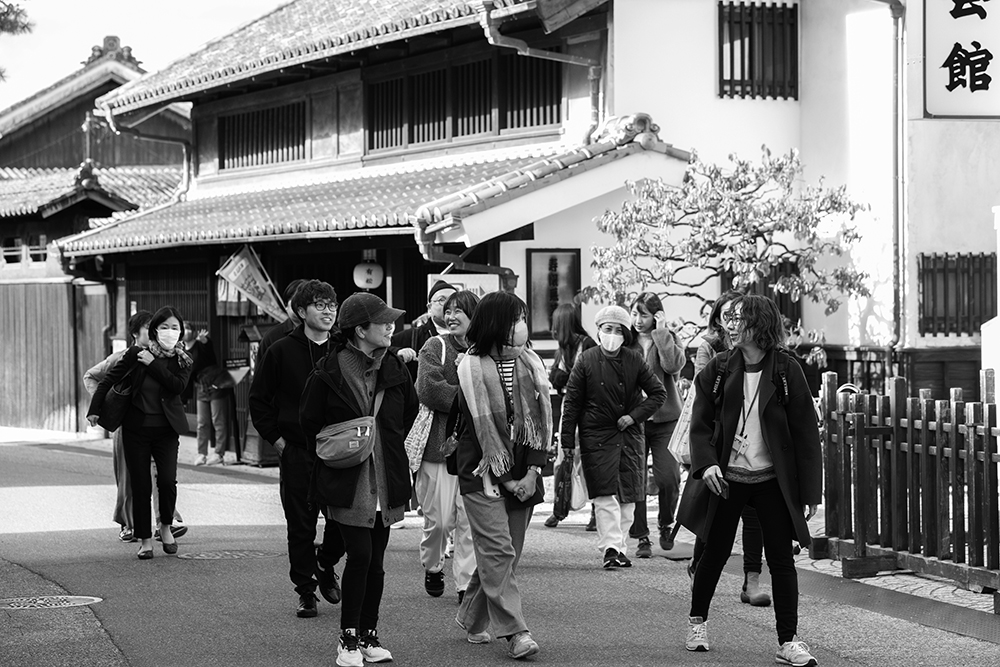

ニュートラの学校<実践編> in 愛知 ―「福祉と伝統のものづくりをつなぐ」企画や実践方法を学ぶー

ものづくりを通して地域にある拠点をひらき、多様な人たちをつなげながら、新しい視点で価値を高める力を身につけるためのプログラムを行った。参加者は愛知県名古屋市有松でフィールドワーク...

ものづくりを通して地域にある拠点をひらき、多様な人たちをつなげながら、新しい視点で価値を高める力を身につけるためのプログラムを行った。参加者は愛知県名古屋市有松でフィールドワークに臨み、地域やものづくりの現状と課題、可能性を読み込むリサーチ方法を模索。その間にオンライン講座や中間発表会、相談会なども経て、アドバイザーである福祉、デザイン、美術分野の実践者たちの意見をもとに、約2ヵ月かけて企画の立案を図った。集大成となる公開発表会では、13組15名がわら細工や土壁づくりのワークショップ、藍栽培や金継ぎなどをキーワードにしたコミュニティ形成を目指すプロジェクト、福祉施設でのものづくりや、福祉職のためのデザイン入門講座の企画案などを発表。アドバイザーからは、「いずれ伝統になるかもしれないアイデアに今立ち会っていると考えて、ぜひ活動を継続してほしい」「地域との関わり方を工夫したり、周囲の人を巻き込んだりしながら、企画を深めていってほしい」といった言葉が送られた。

「フィールドワーク&レクチャー in 有松」

コーディネーター:浅野翔(デザインリサーチャー)

講師:水上明彦(さふらん生活園園長)、井上愛(NPO法人motif理事長)、山崎伸吾(ディレクター/キュレーター)、高橋孝治(デザイナー)

「プレトーク、企画発表&検討会」

講師:磯村司(INAXライブミュージアム スタッフ)

「公開企画発表会」

会場:FabCafe Nagoya(愛知県)

アドバイザー:浅野翔(デザインリサーチャー)、井上愛(NPO法人motif代表)、岩城鮎美(多治見市美濃焼ミュージアム学芸員)、佐藤一信(愛知県陶磁美術館館長)、高橋孝治(デザイナー)、水上明彦(さふらん生活園園長)

photo: Aiko Okamatsu

2023.10.12 (thu)~2024.3.8 (fri)

京都市立芸術大学とのエクスチェンジプログラム

これからの工芸を担う世代が、多様な視点を身につけることを目指した。学生や福祉施設を利用する障害のある人の、主体的かつ継続的な関わりを促すため、大学院の授業に位置づけて実施。一般公...

これからの工芸を担う世代が、多様な視点を身につけることを目指した。学生や福祉施設を利用する障害のある人の、主体的かつ継続的な関わりを促すため、大学院の授業に位置づけて実施。一般公開での成果発表の機会も設けた。はじめに互いの創作現場の見学会を開き、道具や動作、環境について意見交換。そこから身体の特徴を越えて繰り返し行いやすい“叩く”行為に焦点を当て、複数回にわたりワークショップを行った。また、国内外さまざまな時代の“叩く”営みに関する映像も鑑賞。民具や生活用品を用いて、粘土や布を“叩く”行為を共同で実践し、さらに言葉を交えて思考を深めた。最後の成果報告会では、「共同作業からうまれるもの」「道具と身体の関係」「リズムと音・ 反復すること」をキーワードに、これまでの交流と実験の過程を振り返った。

監修:森野彰人(京都市立芸術大学工芸科陶磁器専攻教授)、安藤隆一郎(京都市立芸術大学工芸科染織専攻准教授)

実施枠組:京都市立芸術大学大学院美術研究科 2023年度特殊演習

「第1回 オリエンテーション」

会場:京都市立芸術大学(京都府)

「第2回 福祉の創作現場訪問」

会場:たんぽぽの家、Good Job!センター香芝(奈良県)

「第3回 芸術大学の創作現場訪問&ワークショップ試行」

会場:京都市立芸術大学(京都府)

「第4回 映像鑑賞&ワークショップ①『粘土をたたく』」

会場:京都市立芸術大学(京都府)

「第5回 ワークショップ②『布をたたく』」

会場:京都市立芸術大学(京都府)

「第6回 ワークショップ③『布を共同でたたく』」

会場:京都市立芸術大学(京都府)

「第7回 映像鑑賞&ワークショップ④ 『一枚の布を全員でたたく』」

会場:たんぽぽの家(奈良県)

成果報告会 「素材と身体と行為からものづくりを考える 障害のある人×京都市立芸術大学工芸系の学生=?」

会場:FabCafe Kyoto(京都府)

ゲスト:大村大悟(美術作家/彫刻家)

※年度内に行った活動の一部を掲載しています